Assimilation ou association

Les nations européennes, et par extension les ex-colonies américaines, même si elles ne disposent pas, avant le XXe siècle, d'un organisme international équivalent à la société des nations, acceptent, bon an mal an, des principes de base qui leur sont communs : l'intangibilité des frontières, les relations diplomatiques, la rationalisation et la gestion des conflits, la citoyenneté des habitants, des lois propres à chaque nation — mais qui tendent de plus en plus sinon à s'uniformiser, du moins à s'apparenter—, un droit également propre à chaque nation, etc.

Ces caractéristiques des états nations vont s'affirmer de plus en plus clairement au long du XIXe siècle, et les relations internationales se densifier, entre autres grâce aux progrès techniques qui les favorisent (chemin de fer, télégraphe...). C'est ainsi que se développent et se multiplient les Congrès, qui tiennent le rôle d'une assemblée internationale bien qu'ils traitent souvent de sujets spécifiques. Du Congrès de Vienne aux Congrès de Berlin, le monde occidental, et sa périphérie (Balkans, empire Ottoman, Russie) s'organisent, s'entendent, signent des traités plus globaux qui enveloppent les traités intermédiaires, parfois secrets, signés entre états. Un certain nombre de ces traités concerneront, d'ailleurs, les colonies. |

Cet ordre de relations paraît aux Européens l'ordre du monde. Ce droit international rejoint en quelque sorte, au niveau des nations, le droit naturel des personnes. Ils n'en connaissent pas d'autre. Lorsque les voyageurs, militaires, commerçants ou jésuites entrent en contact, depuis le XVe siècle, avec les populations africaines, asiatiques ou malgaches, ils donnent le nom de chef, d'empereur, de roi, d'officier, aux personnages qui leur paraissent détenir le pouvoir, et traitent avec eux comme ils traiteraient avec ce qu'ils pensent être leurs homologues européens. Certes, ils savent bien qu'il y a des différences de protocole, que le droit relève parfois de la coutume, que les classes sociales ne sont pas exactement distribuées comme en Europe, etc.

Les Européens étant mus par un besoin d'étendre leurs relations commerciales trop étroitement confinées en Europe, et aussi par la recherche de produits étrangers à leur sol (ou insuffisants), des fameuses épices au charbon indochinois, ils ne peuvent concevoir que des relations analogues à celles qu'ils entretiennent entre leurs états ne soient également étendues à l'ensemble de la planète. C'est pourquoi dès les premiers contacts ils sont curieux de comprendre évidemment la langue et les moeurs des indigènes, leur organisation sociale, les principes sur lesquels reposent leur souveraineté, leur mode de relation avec les populations voisines, leur manière de concevoir le commerce.

Ce qu'ils visent, c'est évidemment, — je voudrais éviter l'usage du mot galvaudé de mondialisation — l'universalisation des échanges internationaux selon les principes qui sont les leurs, et qui, encore une fois, leur paraissent les seuls possibles. Ils vont donc agir avec les indigènes (même si, selon les acteurs en cause, il y a plus ou moins de bonne foi), comme ils agissent entre eux.

On signe des traités, et si ces traités ne sont pas respectés, on envoie une expédition militaire, pour établir de nouveaux traités, plus contraignants que les précédents. Si décidément les indigènes font preuve de trop d'incompréhension, alors on met leur pays sous tutelle : c'est le protectorat. Si enfin le protectorat ne fonctionne pas, on passe à l'occupation et à l'annexion formelle ou insidieuse : c'est ce qui se produit formellement à Madagascar (1896) et insidieusement au Maroc après le départ de Lyautey.

C'est une vision des choses, et peut-être, très schématiquement, ainsi que les choses se sont déroulées.

Quant aux discours, on peut concevoir que les débats coloniaux décrivent un spectre assez large des conceptions de la domination et du devenir colonial, entre l'assimilation totale et la politique indigène en passant par le protectorat, les conceptions de chacune de ces doctrines étant elles-mêmes susceptibles de variations. Il en est de même entre les discours évoquant le devenir des colonies aboutissant inévitablement à leur émancipation, et ceux qui retiennent, comme le fait Jules Harmand[2], les moyens de maintenir la continuité de l'empire.

Ainsi, s'il peut donc y avoir, chronologiquement, une continuité entre le protectorat et l'assimilation, par ailleurs, les discours qui soutiennent l'une et l'autre cause sont parfois en opposition radicale, en ce qui concerne les perspectives. La mise à niveau civilisationnelle des pays colonisés, l'adoption des valeurs occidentales par les populations, voire la perspective finale d'une autonomie puis d'une indépendance lorsque ces objectifs seront atteints, sont plutôt dans la conception des associationnistes :

L'Europe d'aujourd'hui ne colonise plus. Elle administre des possessions; elle gouverne des populations indigènes. De ces populations elle prépare, elle est forcée de préparer, l'évolution matérielle et morale. Avec le temps, elle doit les amener à une condition telle qu'elles pourront se passer de lisières. Le jour où ces populations prétendront se gouverner seules, l'Europe ne pourra pas s'insurger contre cette conséquence logique de toute sa conduite passée; elle devra résigner ses pouvoirs (Chailley, 1904, cité par Ageron, p. 220[3]).

Il est à prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord évoluée, civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole (Lyautey, 1925, cité par Ageron, p. 218[3]).

Inversement, les systèmes anglais et britanniques, opposés dans leur conception peuvent l'être également dans leur finalité, ou dans le devenir des colonies, comme l'affirmait Lanessan en 1886 :

La France considère ses colonies comme partie intégrante de son territoire, tandis que l'Angleterre les considère comme des pays étrangers. L'homme d'Etat anglais s'attend à ce que la séparation ait lieu quelque jour : l'homme d'Etat français s'efforce d'arriver à l'assimilation (cité par Ageron, p. 195[3])

Le régime du protectorat présente quatre avantages soulignés par ses partisans : en premier lieu, ménager les susceptibilités indigènes, dans les pays musulmans souvent jugés "fanatiques", ou dans l'empire d'Annam, selon la formule de Lanessan, mener une "politique des égards" ( Ageron, p. 210[3]); deuxièmement, éviter l'exportation d'une administration coûteuse en laissant en place l'administration indigène ; troisièmement, laisser la colonie développer son économie selon le régime du libre échange au lieu de se plier au vieux régime de l'exclusif dont l'efficacité est discutée ; enfin, selon la formule de Lyautey, cité par Ageron p. 213[3], amener plus efficacement les indigènes à l'appréciation des valeurs occidentales dès lors qu'elles ne sont plus imposées par la force, mais suggérées par les échanges entre le résident français et le chef indigène.

Quant à la politique indigène, la politique des races, elle est une variante singulière de la politique du protectorat.

Pour l'assimilation

Voici un argumentaire d'Arthur Girault, qui, en 1895, dans ses Principes de colonisation et de législation coloniale[4], inscrit la politique d'assimilation par opposition à celle du protectorat dans l'opposition entre les tempéraments des peuples européens (on disait aussi à l'époque les "races"), et singulièrement entre ceux des Anglais et des Français.

A une période où une tension s'accentue entre l'Angleterre et la France autour des questions coloniales (l'affaire de Fachoda éclatera en 1898), il est important de souligner que les contradictions coloniales entre les deux nations ne relèvent pas seulement de questions territoriales, mais aussi et surtout de la conception coloniale elle-même. Très discutée, aussi bien du côté anglais que français, cette opposition qui mettrait du côté anglais la politique associationniste et du côté français l'idéal assimilationniste a été largement répandue, jusqu'à devenir l'un des leitmotiv du discours national-colonialiste de certains. |

Il faut tenir compte du tempérament et des aptitudes de la nation colonisatrice. L'autonomie convient à des Anglo-Saxons. Nous, Français, nous sommes les Latins. L'influence de Rome a pétri nos esprits pendant des siècles. Nous ne pouvons nous soustraire à cette obsession et ce serait forcer notre nature que sortir de la voie qu'elle nous a tracée. Nous ne savons faire, et par suite nous ne devons faire, que de l'assimilation. Aucune des colonies ne réunit d' ailleurs les conditions nécessaires pour que la politique d'autonomie soit praticable. La Nouvelle-Calédonie, seule, parmi nos possessions, paraissait disposée à un certain moment à marcher dans cette voie; cette politique ne pourrait lui convenir dans tous les cas que dans un avenir éloigné. C est donc dans le sens de la politique d'assimilation, traditionnelle chez nous, qu'il convient d' orienter l' ensemble de nos colonies. Cette politique est réclamée pour la plupart et notamment par les Antilles.

Elle est parfaitement compatible avec la décentralisation demandée par nos colonies les plus éloignées, telles que la Réunion. Mais cette politique, dont nous approuvons le principe, devrait être a la fois modérée et éclectique : modérée, c'est-à-dire dégagée de certaines exagérations fâcheuses et repoussant une uniformité contraire à la nature des choses; éclectique, c' est à dire empruntant aux deux autres systèmes ce qu'ils ont de bon, à savoir l'unité d'autorité au principe d' assujettissement, des libertés locales étendues et une plus grande décentralisation au principe d'autonomie. Puisse cette politique de sagesse qui, à en croire certains indices, semble aujourd'hui devoir l' emporter, assurer à la fois la souveraineté de la France, qui est le but de l'assujettissement, la liberté des colonies, qui est l'objet de l'autonomie, et l'union de plus en plus étroite de toutes les fractions du territoire de la République, qui est l'idéal de l' assimilation (cité par Thobie, p. 14-15[6])

On voit que, même pour ses partisans les plus convaincus, la politique d'assimilation veut se garder des excès du jacobinisme français. Une certaine autonomie doit être accordée aux territoires, mais il importe que l'autorité de la France ne soit pas contestée, ni l'unité du territoire. L'assimilation ainsi conçue laisse la place à bien des interprétations. Reconnaissons toutefois que, sur ce point, Arthur Girault avait des conceptions très précises, comme en témoigne de longs développements de ses Principes, tome 1, p. 436 et suiv.[4]

La succession des gouvernements, et les louvoiements de la politique de la troisième République n'ont évidemment pas été sans effets sur les choix officiels concernant l'assimilation.

Charles-Robert Ageron ( p. 199[3]) propose une périodisation des succès de l'assimilation auprès des politiques : les années 80-95 lui sont plutôt favorables, elle semble plus faible par la suite, mais elle renaît au moment du Front populaire et ultérieurement dans les années 44-46, donc à la toute fin de la période coloniale.

C'est qu'en effet, l'assimilation s'inscrit dans une logique de la République, qui veut aller vers la reconnaissance de citoyenneté et l'égalité des droits pour tous les habitants du territoire français, qu'il soit métropolitain ou ultra-marin. Idéal qui ne sera vraiment atteint que par la loi de départementalisation de 1946.

Le rejet de l'assimilation

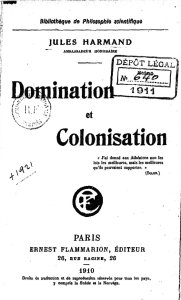

Pour Jules Harmand, au contraire, qui reprend en 1910 un à un les arguments de Girault dans Domination et colonisation[2], pour les contester, il n'y a pas de "décret de la Providence" (p. 13) qui ait attribué aux Français la vocation de l'assimilation, qui est, selon lui, une "erreur capitale" (ibid.), et la romanité n'est pas entièrement responsable des erreurs centralisatrices des Français.

La politique anglaise lui paraît bien préférable, non du tout pour une question de tempérament, mais parce que le système politique britannique, reposant sur la couronne, lui permet davantage de concilier ses options coloniales que ne le peut la France dans un régime républicain. C'est donc la révolution française qui est à l'origine des idéaux assimilationnistes, en substituant au statut de sujet, qui convient aussi bien aux habitants des colonies qu'à ceux de la métropole, celui de citoyen, beaucoup plus problématique à étendre outre-mer. |

Dans notre opinion, l'esprit d'assimilation n'est pas une cause; la pratique de l'assimilation n'est que l'effet contingent et passager d'une conception erronée de la nature des colonies et de l'organisation de notre gouvernement sous une forme qui n'était pas faite pour l'expansion extra-continentale. Il ne faut pas croire, il ne faut pas dire, il ne faut pas écrire que l'assimilation soit chez nous la manifestation d'un instinct naturel. Si l'on avait cette conviction, il serait absolument vain de prêcher des réformes, car un instinct ne se modifie pas : il n'est pas plus accessible aux prises des hommes d'Etat et â l'action des gouvernements que la couleur de la peau de leurs ressortissants. II n'y aurait, si c'était vrai, qu'un parti raisonnable à prendre : s'incliner devant une fatalité inéluctable, renoncer systématiquement à toute expansion coloniale et à toute action mondiale, et utiliser cet instinct unitaire renforcé par l'organisation de dictature qui lui convient, que ce soit celle d'un homme ou d'une assemblée, pour la seule protection du territoire européen. C'est là précisément ce qui nous est, politiquement et économiquement, impossible.

Cette unité de direction, cette concentration de surveillance jalouse, qui nous était si utile en Europe que nous ne pouvions pas nous en passer et qui, probablement, a sauvé notre nationalité après avoir contribué à la constituer, s'est propagée, avec l'assimilation, de nos anciennes Colonies à nos Dominations, considérées toujours les unes et les autres comme parties intégrantes du sol national. C'est encore le plus grand obstacle à notre succès. Entraînant l'uniformité administrative, cette organisation vicieuse, soutenue par l'idée de la similitude politique de la patrie et de ses territoires détachés, offre aussi la périlleux inconvénient de mêler la vie des Dépendances coloniales celle de la Métropole, de créer d'abord, de resserrer ensuite entre ces organismes hétérogènes et l'Etat souverain une solidarité aussi pernicieuse qu'artificielle que nous ne sommes pas en état de supporter ( p. 14-15[2]).

Ce rejet de l'assimilationnisme, on le voit, repose sur une argumentation d'abord politique, à partir de la genèse d'institutions qui ont été formées et conçue dans un contexte particulier et ne peuvent s'appliquer mécaniquement aux territoires dominés.

D'autres arguments font appel à l'histoire et à la sociologie, comme ceux de G. Julien, en 1905, à propos de l'enseignement à Madagascar :

Les idées que nous allons développer ici ne trouveront sans doute pas grâce auprès des "assimilationnistes" ni de ceux qui, au nom du patriotisme, ont cru, de bonne foi, qu'en imposant l'enseignement et l'usage de la langue française à nos sujets coloniaux, on ferait disparaître en quelques générations tout vestige de leur origine.

Ce n'est pas en théoricien que nous abordons un sujet jusqu'ici soumis à des controverses souvent passionnées ; c'est en homme pratique, qui a eu le loisir et la volonté d'observer pendant vingt ans des populations indigènes et qui formule aujourd'hui une conviction que nulle autre, acquise en dehors du champ d'expérience colonial, ne saurait ébranler.

L'assimilation intégrale, est, disons-le tout de suite, une utopie contre laquelle protestent tous les faits de l'histoire. Les sociologues les plus éminents ont pris leur parti de l'évident échec subi dans cet ordre de vue avec les Arabes d'Algérie, et, si on remonte beaucoup plus haut dans le passé, si nous nous transportons plus loin aussi, nous ne pouvons oublier que les mêmes tentatives faites pendant des siècles par les Chinois, bien avant l'ère chrétienne, sur des peuples pourtant fort peu dissemblables, tels que les Japonais, les Annamites et les Coréens, restèrent partiellement vaines.

Il va sans dire que si quelques individus seulement se trouvent noyés au milieu d'une autre race, leur assimilation est fatale ( p. 900[8])

La revue du Comité de Madagascar, qui s'était toujours montrée hostile à l'annexion de la grande île, reste fidèle à ses principes. On notera ici l'intervention, pour asseoir l'argumentation, de l'expérience coloniale de l'auteur : l'assimilation est davantage un programme de métropolitain que de colonial. Il reste que le constat d'échec des tentatives d'assimilation, s'il peut être contesté, s'ouvre vers la question de l'intégration des minorités dans les métropoles, du moins tant qu'elles restent limitées à "quelques individus".

Dans la même Revue de Madagascar, et toujours à propos de la question de l'enseignement, F. Gautier remet en cause l'assimilation dans les termes suivants :

Vouloir trop franciser, assimiler les Malgaches, me paraît présenter deux graves inconvénients généraux. C'est imprudent et immoral. Imprudent ; car quelque vif que soit notre désir d'augmenter le nombre de nos compatriotes, il faut bien se garder de prendre nos désirs pour la réalité. Les Malgaches seront toujours profondément différents de nous; leur climat est trop différent et par conséquent leur genre de vie, leurs aptitudes ; ils sont mangeurs de riz et nous sommes mangeurs de viande; leur histoire et leur passé, les influences ancestrales s'écartent trop des nôtres. Le fossé est bien profond entre conquérants et conquis lorsque les races sont manifestement aussi différentes. — Ce que nous devons demander aux Malgaches, c'est d'être des Malgaches parlant français, mais des Malgaches.

Leur demander plus. serait immoral : nous avons là-bas charge d'âme, et les Malgaches, sous notre direction, doivent devenir des hommes et non pas des singes. Ils n'ont que trop de propension à se rapprocher des derniers. L'Européen du XIXe siècle, ce terrible homo europeens qui est en train de se répandre sur le monde, a joué de bien mauvais tours aux hommes de races moins avancées. Mais le pire est peut-être celui dont on ne parle jamais. Lorsque nous arrivons avec notre civilisation si compliquée au milieu de gens qui sont encore mal dégagés de l'âge de pierre, la transition est si brusque qu'elle étouffe chez les indigènes toute possibilité de développement naturel et spontané; alors il se crée de lamentables caricatures de civilisation. Il faut avoir patience et donner aux Malgaches le temps matériel de rattraper les vingt ou trente siècles d'avance que les hasards de l'histoire nous ont donnés sur eux. Ils ont le droit d'avoir leur originalité, leur individualité, d'être eux-mêmes, et non pas nous ( p. 40-41[9])

Ce texte ne peut que paraître moderne lorsqu'il insiste sur l'irréductibilité des différences, sur une opposition indépassable des identités malgache et européenne, dans une situation qui est celle d'une conquête mais qui peut regarder également toutes les situations de comparaison entre cultures. On notera également que la notion de progrès, et d'avancement inégal des civilisations dans la perspective d'une conception universelle de la marche de l'histoire, n'est attribuée qu'au "hasard", et non à une supériorité inhérente à l'homme occidental. Enfin, il faut rappeler l'ouvrage de Gabriel de Tarde, Les Lois de l'imitation[11], qui est paru en 1890, et dont les théories trouvent un champ d'application dans les colonies : l'auteur n'est ici que trop conscient des critiques et des railleries fort répandues dans les milieux coloniaux sur les "singeries" des colonisés. Ce thème sera repris au milieu du vingtième siècle par des auteurs comme Frantz Fanon, ou Albert Memmi. |

Protectorat ou annexion

Comme le souligne Ageron ( p. 202[3]), la formule du protectorat n'apparaît que dans les années 1880, à l'exception du traité sur le Cambodge signé en 1863.

Mais cette notion même de protectorat peut recouvrir des réalités bien différentes. Depuis un traité signé par un explorateur qui s'en va en laissant un drapeau français derrière lui pour gage de la présence française, jusqu'à une présence, ou une occupation réelle, dont le protectorat n'offre qu'une apparence d'indépendance au protégé.

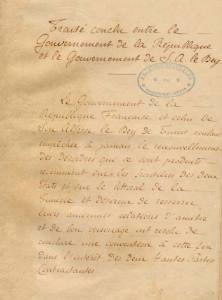

Les premiers traités sont signés avec le roi du Cambodge (1863) et avec le roi de l'Annam (1874). Ces traités ne sont garantis par aucune présence militaire et administrative conséquente. Le premier traité comportant le mot protectorat, et dont la signature par le bey est contrainte par une force militaire de 30 000 hommes fut celui du Bardo (1881), resté fameux pour la suite des débats sur le régime de protectorat. Il est en effet suivi d'un soulèvement général réprimé grâce à l'envoi de troupes supplémentaires. Un second traité est signé, en 1883, beaucoup plus contraignant pour le dey et prévoyant le maintien d'une présence militaire et d'administrateurs français placés auprès des responsables tunisiens. |

Ainsi appliquée, la formule du protectorat est défendu par Jules Ferry, dans des termes qui reprennent et résument l'essentiel des arguments des associationnistes :

Elle a pour nous de très grands avantages : elle nous dispense d'installer dans ce pays une administration française, c'est-à-dire d'imposer au budget français des charges considérables. Elle nous permet de surveiller de haut, de gouverner de haut, de ne pas assumer malgré nous la responsabilité de tous les détails de l'administration, de tous les petits faits, de tous les petits froissements que peut amener le contact de deux civilisations différentes. C'est à nos yeux une transition nécessaire, utile, qui sauvegarde la dignité du vaincu, chose qui n'est pas indifférente en pays musulman (cité par Ageron, p. 205[3]).

Le traité du Bardo, et ses conséquences, une insurrection générale qu'il faudra contenir, et la nécessité d'un second traité pour renforcer le premier, renforce de camp des annexionnistes, qui vont brandir l'exemple du Bardo comme la preuve évidente de l'échec du système de protectorat. Peu de temps après la question de Madagascar va illustrer ce débat. Un premier traité est signé en 1885, qui résulte de négociations sur les possessions françaises et sur la souveraineté royale, et qui prévoit la présence aux côtés de la reine d'un résident français, d'ailleurs très peu escorté, qui a pour mission de gérer la politique étrangère de Madagascar. C'est particulièrement autour de la question de l'exequatur[14] des diplomates étrangers, le gouvernement malgache refusant de céder la prérogative au résident français, que se cristallise le désaccord. Cette question, qui prend beaucoup de place dans les échanges de télégrammes diplomatiques[15], pourrait difficilement se résoudre en conflit, si n'intervenait, le 5 août 1890, une convention franco-anglaise reconnaissant d'un côté les prétentions anglaises sur Zanzibar et de l'autre les prétentions françaises sur la grande île. Dès lors, la France a les mains libres, la pression du parti colonial se fait plus forte, et, en 1894, la chambre vote des crédits pour une expédition française à Madagascar. |

Le Comité de Madagascar, favorable à l'intervention, souhaite cependant le maintien du système du protectorat, même s'il doit être renforcé. Par la voix de son Bulletin, il va fournir des arguments pour s'opposer aux annexionnistes, particulièrement soutenus par le lobby réunionnais. Ces arguments sont importants pour comprendre les conceptions de l'époque sur ces systèmes antagonistes.

Voici ce qu'écrit Alfred Martineau dans le numéro d'avril-mai 1895 du Bulletin :

Dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être, la question malgache sera résolue, nous voulons dire que nos armes seront maîtresses de Tananarive et que la suprématie sur l'Île entière nous appartiendra. Mais alors une question plus grave se posera, si elle ne se pose dès aujourd'hui; quel régime convient le mieux à notre nouvelle possession ?

[...] Dans le débat, d'ailleurs loyal et courtois, soulevé entre les partisans de l'annexion et ceux du protectorat, c'est à trancher ce problème que tendent tous les arguments.

On est d'accord, de part et d'autre, pour reconnaître que le protectorat convient mieux aux peuples déjà civilisés, mais que l'annexion s'impose dans les pays où le gouvernement est rudimentaire. Les premiers se présentent à nous avec des institutions déjà anciennes, des rouages administratifs quasi-réguliers, un gouvernement à peu près respecté et obéi ; il ne reste qu'à surveiller et à diriger de haut ces forces diverses, pour qu'elles concourent au but auquel nous les destinons. Notre autorité n'en souffre pas et nos finances en bénéficient. Tout au plus quelques fonctions que nos nationaux pourraient occuper restent-elles aux mains des indigènes ; on ne peut cependant, en leur propre pays, les considérer comme des parias.

[...] Nous pensons au contraire que, de tous les pays tropicaux, Madagascar est le seul où l'autorité soit centralisée, transmise hiérarchiquement dans les provinces les plus lointaines, admise sans conteste par la plupart des tribus et se traduisant en fin de compte par une œuvre de police qui, si elle ne garantit pas toujours aux individus le fruit de leur travail, leur assure au moins l'existence et la certitude du lendemain ( p. 59-75[16]).

A l'argument énoncé plus haut par Ferry, s'ajoute ici la question du "partenaire" de l'occupation : les Malgaches, ou particulièrement les "Hovas" (c'est-à-dire les Merinas), ont déjà fait preuve de leurs capacités administratives, grâce à leur intelligence, mais aussi parce qu'ils ont bénéficié de conseillers tant anglais que français depuis le premier tiers du siècle. Une collaboration avec les élites paraît donc possible et même fructueuse. Le débat "loyal et courtois" évoqué par Martineau se poursuit dans les colonnes du Bulletin entre le célèbre théoricien de la colonisation, Leroy-Beaulieu — qui avait publié en 1874 De la colonisation chez les peuples modernes[18], régulièrement réédité depuis—, sceptique sur les chances d'une association, et le géographe Alfred Grandidier, président du Comité de Madagascar et donc favorable au protectorat. Cette fois, le débat a lieu au moment des préparatifs de l'expédition, d'avance jugée par beaucoup catastrophique. Alfred Grandidier cite d'abord Leroy-Beaulieu : |

Il est d'autant plus nécessaire de se consacrer dès maintenant à l'étude de l'organisation de Madagascar que les personnes qui s'occupent de cette question, même parmi les plus compétentes, la posent très mal. Nous n'en voulons d'autre preuve que le double avis contradictoire émis par les géographes [...] Les premiers se prononcent hautement pour l'annexion, paraissant entendre par là qu'on fera litière des autorités indigènes et notamment du gouvernement de la reine; les autres se déclarent contre l'annexion et pour le protectorat, comme à Tunis, disent-ils.

Eh bien! ni les uns ni les autres ne posent la question comme elle doit l'être : les uns et les autres ont une conception fausse; les uns et les autres ont à la fois tort et raison. Si l'on écoutait exclusivement les uns ou les antres, Madagascar serait absolument perdue pour nous : l'annexion, avec la destruction des autorités indigènes, ce serait la ruine; le protectorat, comme à Tunis, sans annexion, cela ferait de Madagascar un commensal européen, où les hôtes les plus voraces et les plus énergiques, à savoir les Anglais, prendraient tout pour eux et nous réduiraient à rien.

Le protectorat pur et simple serait déplorable, une impardonnable naïveté, une dindonnerie; nos soldats monteraient la garde à Madagascar pour y protéger simplement les entreprises britanniques et l'influence britannique. Les déplorables effets du traité du Bardo, duquel nous avons mis quinze ans à nous dégager, et encore seulement en partie, en Tunisie, sont là pour nous avertir [...]

D'autre part, les géographes de Bordeaux qui, par l'annexion, semblent entendre la destruction de la royauté malgache et de toutes les autorités indigènes, font, eux aussi, fausse route. Il serait insensé de notre part de vouloir substituer complétement à la reine, aux ministres et aux fonctionnaires hovas, des agents français, des sortes de préfets et de sous-préfets ou de commissaires de police qui, pour un pays plus grand que la France, devraient pulluler et, probablement administreraient fort mal. Ce serait une dépense énorme; en transportant aux antipodes et dans une terre à population infiniment clairsemée nos méthodes et nos lois administratives, nous ferions une besogne effroyablement coûteuse et stérile ( p. 257-261[19])

Leroy-Beaulieu propose d'une part une annexion complète pour la politique extérieure ("La reine de Madagascar et toutes les autorités les malgaches devront cesser d'exister pour l'étranger"). En revanche, il faut maintenir leur autorité sur le plan strictement intérieur, à condition que cette autorité n'ait de valeur que dans le cadre de l'annexion française, et soit considérée comme une affaire intérieure. Ce sont les modèles anglais et hollandais que veut ici appliquer Leroy-Beaulieu.

La réponse de Grandidier met en évidence les convergences de vue entre Leroy-Beaulieu et lui-même sur la manière d'administrer le pays. S'il rejette l'annexion, c'est en raison des conséquences fâcheuses qui en découlent nécessairement. En revanche, "il y a autant de formes de protectorat qu'il y a de pays protégés" (p. 266), la formule n'est pas figée. Les deux auteurs ne sont en désaccord que sur les mots.

Il m'est très agréable, mon cher confrère, de constater l'entière communauté d'idées que le Comité de Madagascar et moi, nous avons sur cette importante question avec vous, dont tout le monde reconnaît la haute compétence en matière de colonisation, et nous nous félicitons de voir ces idées soutenues par vous avec tant de force et d'éloquence. Nous ne différons, en effet, que sur le sens du mot protectorat (p. 267).

On connaît la suite : c'est finalement l'annexion pure et simple que les politiques adopteront, après l'insurrection générale qui a suivi l'expédition (sur cette question, voir mon article[20]).

L'affichage politique

On se souvient de ce qu'écrivait la Grande Catherine à Diderot pour distinguer le travail intellectuel des philosophes, confrontés aux seules idées, et le sien. Ils écrivent sur du papier, elle écrit, elle, sur de la peau humaine.

On ne peut en dire autant des théoriciens de la colonisation par rapport aux politiques : les deux genres sont très mêlés. Hanotaux est historien et a été ministre, beaucoup de ceux qui écrivent sur la colonisation sont engagés sur le terrain : Lanessan, auteur prolixe, a été ministre, mais aussi médecin en Indochine, puis gouverneur.

Cependant, dès lors que les politiques sont à la tribune, ou s'expriment dans la presse, ils doivent faire face à l'opposition, aux questions pressantes, aux reproches, et leurs pouvoirs, sous la troisième République, sont éphémères.

On reproche d'abord au gouvernement français de n'avoir pas de politique coloniale. De là le fameux débat de 1885 qui oppose Jules Ferry aux anticoloniaux comme Clémenceau. On trouvera des extraits choisis de ces débats dans le livre de Gilles Manceron[21] (2006), qui distribue les bons points. Le discours intégral de Jules Ferry est reproduit en 1895 dans les Discours et opinions de Jules Ferry[22], p. 172 à 220. Certes, Ageron ( p. 87[3]) montre que Jules Ferry empruntait beaucoup aux idées des autres. Mais il répondit tout de même au défi en définissant les trois principes sur lesquels repose la colonisation à la française : visée économique, de politique internationale et humanitaire.

Reste que, dans la pratique, et particulièrement en ce qui concerne la question de l'assimilation ou de l'association, du protectorat ou de l'annexion, la politique française de la troisième République se montrera, selon les uns louvoyante et indécise, selon les autres pragmatique. Il faut attendre les débuts du XXème siècle pour lire dans la presse des déclarations vraiment engagées. Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple, celle du ministre des Colonies, Georges Leygues, en première page du Petit Parisien[23], affirmant de son écriture manuscrite : "L'assimilation est une erreur funeste. Il faut y renoncer pour toujours". |

La politique de coercition a fait son temps. Elle est un anachronisme et un danger. Elle est contraire à l'esprit de justice et de solidarité humaine qui doit inspirer notre action coloniale.

La politique d'exploitation à outrance ne vaut pas mieux : elle conduit finalement à une politique de violence et devient pour la métropole une source permanente de difficultés et de conflits.

Il faut intéresser les populations indigènes au développement de notre influence en leur montrant par des faits les avantages de notre domination ou de notre protectorat. Dans ce but, nous devons d'abord assurer à nos colonies une administration active et consciencieuse, de bonnes finances, une justice régulière.

Comme on l'a vu, il y aura des retours de l'assimilationnisme, et l'application de cette politique elle-même ne manquera pas d'être nuancée.

Robert Delavignette, beaucoup plus tard, en 1939, déjà à l'époque du bilan, et fort de l'expérience de plus de cinquante années de colonisation par la troisième République, résumera assez bien le débat devenu assez vain entre des formules qui se différencient guère au delà des mots, entre lesquelles il est difficile de révéler une solution de continuité :

On est tenté de ramener les idées sur la politique indigène au débat classique: Assimilation ou Association. Mais l'expérience en Alrique noire est pleine de contradictions et de transactions entre ces deux théories. La France qui passe pour assimilatrice et qui a fait de certains Sénégalais des électeurs, éligibles à son Parlement, n'a-t-elle pas, en même temps, respecté le principe d'association en ménageant leur statut musulman? L'Angleterre qui colonise, dit-on, sans assimiler, n'anglicise-t-elle pas les Noirs de la Gold Coast en faisant d'eux des coopérateurs dans les plantations ct le commerce, des clercs à l'Université d'Achimota et des opposants au Gouvernement de Sa Majesté à Accra? Assimilation ou Association ? — La question ne se pose pas comme un choix définitif. Assimilation et Association, les deux formules sont souvent combinées ; et leur dosage varie avec la dextérité de l'opérateur et la température des événements ( Les Vrais Chefs de l'Empire[24], p. 89).